遭遇頻度の高い疾患を中心に、内科から外科まで幅広い科目を網羅する

「臨床の教科書」

- ホームドクターに求められる“標準診療”を徹底解説

- 遭遇頻度の高い疾患を厳選して掲載! 診療に迷ったらすぐCLINIC NOTEへ

- どの雑誌よりも理解が進むビジュアル展開

毎月1日発行

A4判 96頁

価格 1年購読 33,524円(税込)

単品 3,353円(税込)

2023年 8月号 特集

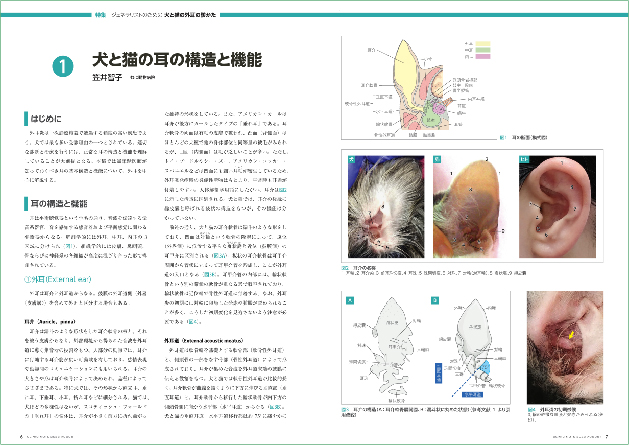

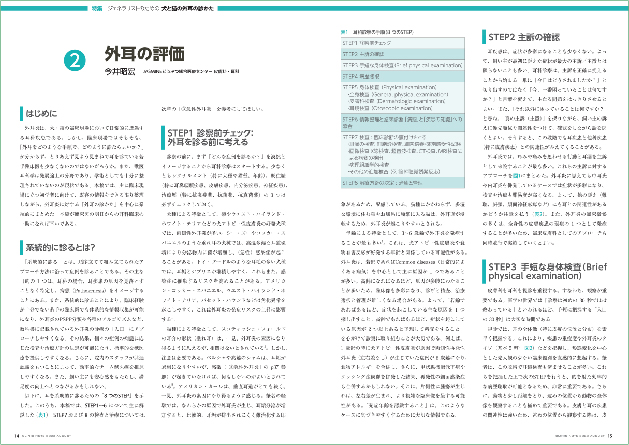

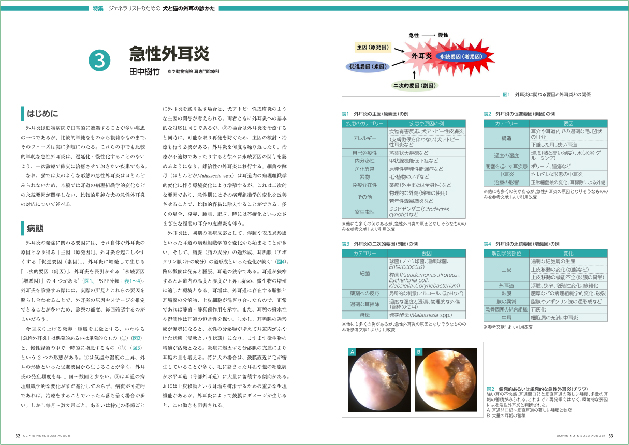

ジェネラリストのための犬と猫の外耳の診かた

耳科に苦手意識のある先生、必見!

耳の解剖、機能などの基礎から学び、検査の手技やコツ、評価の仕方を丁寧に解説します

執筆:

笠井 智子 むに動物病院

今井 昭宏 JASMINどうぶつ総合医療センター 耳科・皮膚科

田中 樹竹 あや動物病院

執筆者より

耳疾患は来院する犬全体の10〜20%を占め、来院頻度が最も多い疾患といっても過言ではありません。にもかかわらず、まだまだ発展途上の分野であり、「どのように耳を診たらよいのか?」という標準的な耳科診療のメソッドを教わる機会は、他科に比べ極めて少ないのが現状です。

この特集では、国内有数の臨床耳科のスペシャリスト3人が、ジェネラリストが学んでおくべき耳科診療の知識と基本技術について解説しています。洗練された耳科臨床経験と豊富なエビデンスに基づいた貴重な情報を体系的にまとめました。本特集を読み終えた時には、きっと耳を診るのが楽しくなると思います。ぜひ一次診療の現場に役立て、ワンちゃんとネコちゃんのお耳を治してあげてください。

- 今井 昭宏

- JASMINEどうぶつ総合医療センター 耳科・皮膚科

獣医師/アジア獣医皮膚科専門医/柔術黒帯

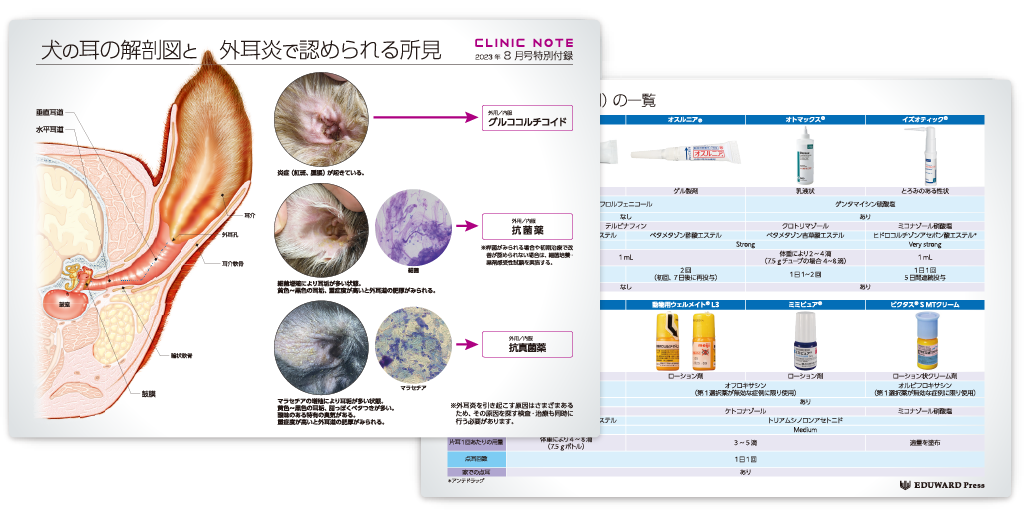

定期購読者限定プレゼント!

診療時に手元において役立つ!

耳科診療インフォームドシート

付録は8月号と一緒にお届けします。

新規に定期購読をお申込みの場合は、8月31日までに

お電話(0120-80-1906)にてご注文ください。

今後の特集

予定は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

- 9月号

-

徹底理解! 慢性腎臓病の検査と管理 〜原因疾患と多様な病態を見極める〜

執筆 宮川 優一 (日本獣医生命科学大学)

慢性腎臓病の原因疾患と多様な病態・病期を適切に把握するための検査、併発疾患に応じた管理について、最新の知見を踏まえて解説。また、二次診療における透析治療や腎臓移植などのTOPICS も紹介します。

- 10月号

-

吐出・嚥下障害の診断アプローチ〜画像検査の活用〜

監修 大田 寛 (酪農学園大学)

臨床医が押さえておくべき、吐出・嚥下障害に対する診断アプローチを解説。X 線透視検査の普及に伴う、咽頭および食道の機能異常に関連した疾患の診断と治療のアップデートについても取り上げます。

- 11月号

-

猫の尾側口内炎の治療選択

監修 高橋 香 (鹿児島大学)

猫の尾側口内炎の「治療選択」を中心に、症例に最適な治療法の提示・実施を目標に解説します。基本的な治療法に加え、サプリメントやレーザー治療など、その他の治療選択肢についても取り上げる予定です。

主催

主催

- 無料

- オンラインセミナー

本セミナーは、読者の皆様から大きな反響をいただいたCLINIC NOTE 4月号特集「〜ISFM2022ガイドラインから学ぶ〜新常識 ! FIPの診断と治療」をベースに据え、さらに一歩踏み込んだ内容でお届けします。

ウイルス学のエキスパートである高野友美先生と、豊富な臨床経験をもつ神𠮷 剛先生にご登壇いただき、FIPの診断と治療のポイントを分かりやすくご解説いただきます。

また、定期購読者限定の「Vol.2」では、講師の先生方へのFIP診療に関する質問を、事前に広く募集します!

普段の診療における疑問を解消し、自信をもってFIPの診断・治療に取り組むきっかけとしていただければ幸いです。

講師

高野 友美 先生

北里大学 獣医学部 獣医学科

獣医伝染病学研究室 教授

神𠮷 剛 先生

神戸アニマルクリニック

(旧:かみよし動物病院)院長

どなたでもご参加いただけます

Vol.1 アップデート! FIPの診断

- 配信開始

- 2023年9月14日(木) 〜10月14日(土)

- 申込締切

- 2023/10/13(金)

2022年のISFMガイドラインにある各検査の意義や特性を理解し、最新の標準的な診断プロセスを学びます。

- 講師

- 高野 友美 先生

- ▶︎ 申込

- 視聴には、EDUONE Passの会員登録が必要です

CLINIC NOTE 定期購読者限定

Vol.2 実践! FIP治療のケーススタディー

- 配信開始

- 2023年10月12日(木)〜12月12日(火)

第1部 症例紹介

治療における基本的なチェックポイントや応用例を解説します

- 講師

- 神𠮷 剛 先生

第2部 質疑応答

事前にいただいた受講者のお悩みにお答えします

- 講師

- 高野 友美 先生 神𠮷 剛 先生

質問受付の締切は8月31日(木)迄

- ▶︎ 対象

- ① CLINIC NOTE 2023年10月号(No.219)、11月号(No. 220)発刊時の定期購読者

② 2023年10月31日(火)までに新規でCLINIC NOTE定期購読をお申込みの方

申込受付期間 2023/10/1(日)〜12/11(月)

- ▶︎ 視聴方法

- CLINIC NOTE 10月号、11月号の定期配本にセミナーの視聴コードを記載した専用チラシを同梱します

プログラムは変更となる可能性があります。予めご了承ください。

好評連載

-

頭の中で三次元化できる!

犬の心エコー・腹部エコービジュアルガイド監 修 福島 隆治 東京農工大学

-

基礎から学ぶ 皮膚科のお悩みQ&A

執筆 江角 真梨子 Vet Craft

-

結局のところ、「細胞診」はココを押さえよ!

執筆 野上 英 富士フイルムVET システムズ

-

隔月連載 中毒のスタンダード診療 2023-2024

監修 塗木 貴臣 TRVA 夜間救急動物医療センター

-

隔月連載 臨床獣医師のための エキゾ診療ファイル

監修 田向 健一 田園調布動物病院

Follow Us!

- 現場で役立つ ! 特集・連載の見どころ紹介

- 執筆陣によるインスタLIVE

- Instagramだけのスペシャル連載

- CLINIC NOTE制作の裏側